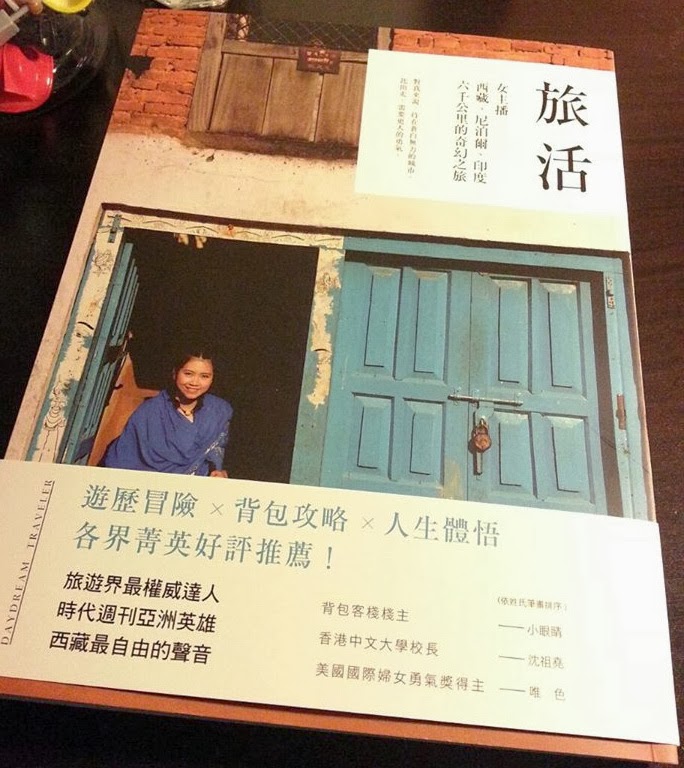

在Facebook上结识的一位香港女孩蚊蚊,前些天给我来信,请我给她即将出版的旅游随笔写篇简短的序言。

她在信中写道:“这本书,有很大的部分在写西藏。我很爱这个地方,已断续去了3次。很感谢你的文章,让我们这些旅人可以更了解她,知道她的情况……常听人危言耸听,说藏人很危险,我遇到的人们,却是有最真诚可爱的笑容。自焚,也令西藏人被误解为激进危险的民族。但我那时在314 事件的前后公路入藏,藏民和喇嘛对我们是极好。只要人们放下成见和道听途说的戒心,也自己多思考求证,根本就发现这些都是迷思和黑资料……”

因为这位不曾谋面的香港女孩写的这些话,也因为她发给我看的书稿中有很多篇幅和照片是关于印度和尼泊尔的见闻,这些都触动了我,于是很快写下了这些文字:

印度;尼泊尔……对于我这个藏人来说,这都是远不可及的国度,像另一个世界。

记得多年前,得到一本叫《尼泊尔》的厚书,是那种旅行指南,依稀记得作者是一些在1970年代去尼泊尔漫游的“嬉皮士”。原书是英文,译成了文辞雅致的繁体中文,并有许多拍得非常美的图片。我很爱这本书,常常在翻阅时遐想有一天若能去成尼泊尔,就边走边读。因为读得太深情,我甚至错觉地认为自己很快就会自由地出行,我曾写过:“我所有的文字都是寻找的文字/我所有的旅行都是寻找的旅行”。

这样的“自由”有时候很具体,就是一本对于这个国家的许多人而言轻易可得的护照,但对于被标签为“藏族”或者其他“少数民族”的族群来说,要想获得护照却比登天还难。既然现实如此,那么就只能固守此地,而近在咫尺的异国便成了美好的愿景。记得去年年初,大概有上万藏人,绝大多数是老人,揣着终于求得的护照去了圣地菩提迦耶,聆听尊者达赖喇嘛开示佛法,那是多么短暂的幸福时光,慰藉了一颗颗委曲求全的心。但当他们返回家乡,冷酷的现实是漫长的噩梦,我见过其中几位长辈,含泪回忆被搜查、被没收、被十指按手印、被前后左右拍照,以及被带往完全封闭的“学习班”经历被各种洗脑、被一遍遍地写检查等等羞辱,最终所有人的护照被勒令上交,连带即便没去过印度、或也不往印度去的其他藏人,与一本护照的距离愈加遥远,甚至宛如隔世。

所以我看蚊蚊的《旅活》(书名真好),最深切的感受是对自由的神往。蚊蚊拥有的旅行的自由是我没有的自由,但随着她的感性文字我可以分享这样的自由,更觉自由的可贵,而这似乎比什么都重要。

想起前两天,在好友薯伯伯(是的,就是在拉萨开“风转”咖啡馆的薯伯伯,他也是香港人,会说藏语的香港人)的咖啡馆,遇见两个来拉萨旅行的香港青年,其中那个会画画也长得像蚊蚊那样漂亮的女孩说,“再不来拉萨再不来西藏就晚了,眼看着这么美的地方一天天丧失很心痛,但想到香港,西藏的今天不正是香港的明天吗?”我看着这个连名字也不知道的香港女孩,慢慢涌上眼里的泪水使我需要起身离去,而门外,往上看是似乎永远不变的蓝天白云,往周围看是正在进行也正在失去的日常生活,至于跟前那个有着吓人名字的来自温州的“神力•时代广场”,其庞大的身影似乎遮住了旁边日益破败的废墟,往昔那是辉煌的希德寺院。

2013年11月4日于拉萨

(本文为自由亚洲电台藏语广播节目,转载请注明。)

Follow Us!