今天是2011年1月3日。我早早地起床,离开凄冷的成都,重新回到高原的阳光中。这熟悉的温暖,总让我想起童年时候的羔皮袄,散发着热力十足的气味。这样的时候,往往可以松懈一会儿,仿佛自己还是牧区的那个单纯的小姑娘,相信世界无非只是阴晴雨雪与四季的更替,只是对自然的敬畏并由此得到的福报与安宁,并不曾想到,人们乐此不疲创造的新世界充斥着各种阴谋与暗算,而我们的未来也被卷入其中。

去年的1月3日,我的丈夫忽然失去了踪影。到今天,他已经失去自由整整一年,他由一个高大魁梧的大汉,成为形瘦须白的阶下囚。到今天,我的孩子们已经整整一年未见到父亲,她们又长高了,画画有了进步,作文写得越来越好,对于“父亲”这个话题,她们慢慢变得沉默。到今天,我已经忙碌了整整一年,由一个不问世事的家庭主妇,成为四处张罗的“总理”,从惊慌失措地寻夫,到恸哭于家乡玉树地震、亲人遇难,再到悲苦万分地泪洒“公堂”,然后我无数次借债,无数次飞行往返于各地——去履行我作为“犯妇”、母亲、女儿甚至“老板娘”的一切责任,怀揣着千头万绪,却总要强打精神,把降临的任务做完,把每天二十四小时都一分、一秒地过完。

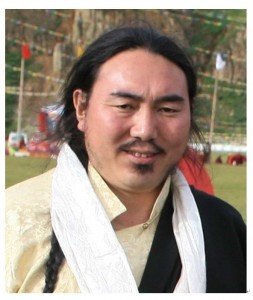

而每当我为这突如其来的重担叹息时,我总会想起我的丈夫,我受的苦,又哪能比得上他的万分之一呢?那位真诚憨厚的康巴汉子,有着天然的聪慧与善良,有着最朴实的理想,这一切,带给他灵魂的升华和他人的尊敬,也带给他屡遭利用,和这沉重的冤狱之灾。他在身体上曾经经受的苦难,我尚不能想象,又怎么敢去揣测他单纯的心都遭遇了些什么。我受的苦,又哪能比得上他的万分之一啊!

判刑之后,我已经是第二次探监回来,这次的他刚刚转到另一个监区,身形更消瘦了,有些胡茬,已经花白。他一边让我转告大家不要为他担心,又一面忍不住提起自己的病情,他不说我也能看出来,糖尿病、水土不服,都能让他度日如年。会面时我们只能用汉语交谈,许多时候他的话都梗在喉间,无从表达,而这来之不易的会见时间,他等了一天又一天。

一周年的纪念,我要纪念的是什么?是他的被捕,还是这一年里我关注到的许多相似而不相同的苦难,还是孩子们的懂事,还是我对于公正与自由的真正理解与向往?

那个草原上的小姑娘,她相信诚实与尊重是大自然为人类规定的法则,相信纯洁的灵魂是沟通人与神的唯一方式,今天的我,在最“发达”却最无奈的纷繁复杂的都市中游走一遭,又回忆起了当年纯朴的信仰,草原上的我,似乎触摸到了最简单的真谛。

大女儿昨天给父亲的信中,画了一朵玻璃罩中的黄花,她写道,这朵美丽的花是妈妈,她有着高贵的颜色,却在玻璃的世界中独自寂寞,爸爸,你要多陪陪她。

我将自己的爱与祝福,送给我千里之外的花白胡子丈夫,送给我的父母、女儿、亲友,送给所有人,送给自然万物。我并不寂寞。

Follow Us!